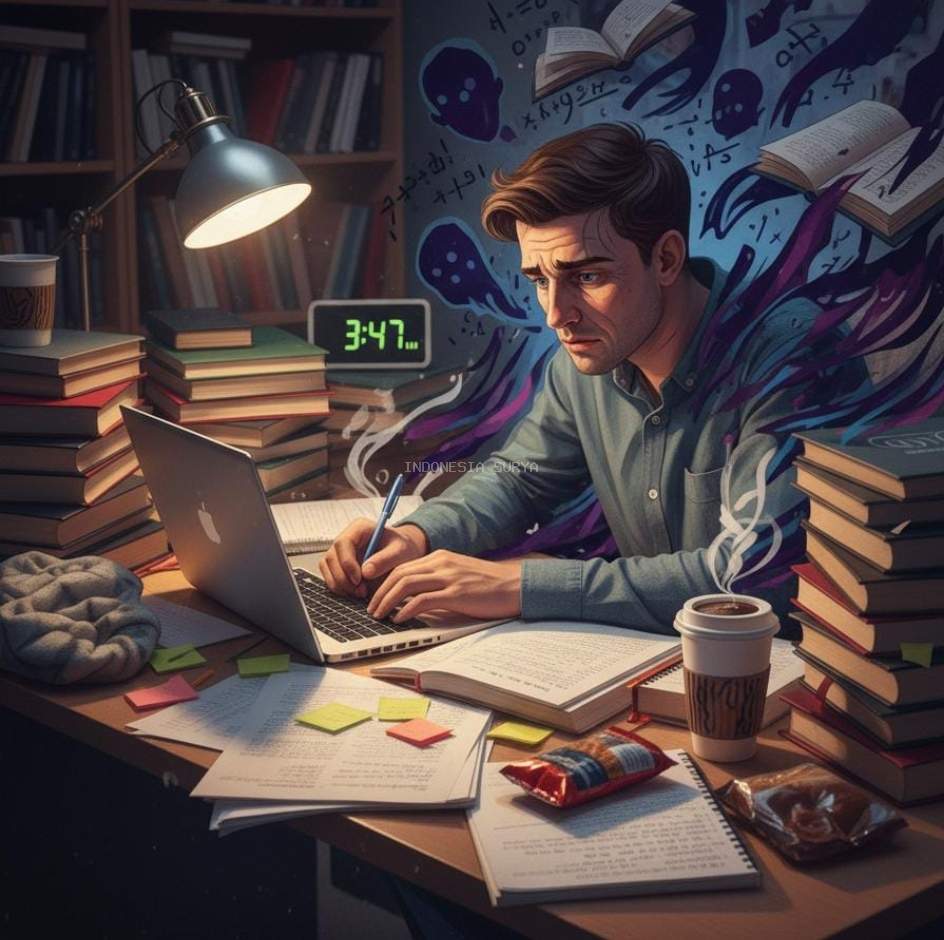

Kopi, tugas, dan kecemasan — tiga kata yang tampak sederhana, namun bagi banyak mahasiswa, ketiganya adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang saling berkaitan erat.

Kopi menjadi teman begadang saat dikejar tenggat tugas yang tak ada habisnya.

Tugas menjadi simbol tanggung jawab dan tekanan akademik yang terus menuntut kesempurnaan.

Sementara kecemasan muncul sebagai bayangan yang selalu mengikuti, menandai pergulatan batin antara idealisme dan realitas hidup mahasiswa masa kini.

Di antara ketiganya, tercermin wajah generasi muda yang berjuang mempertahankan semangat di tengah tekanan zaman yang kian kompleks.

Mahasiswa sering disebut sebagai “agen perubahan.” Mereka diharapkan menjadi garda depan dalam menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Namun, di balik slogan ideal itu, kehidupan mahasiswa zaman sekarang menyimpan gejolak batin yang tidak ringan.

Di antara tumpukan tugas, rutinitas kuliah, dan hiruk-pikuk media sosial, muncul generasi yang hidup di bawah tekanan: tekanan untuk berprestasi, eksis, dan bertahan secara mental.

Kini, kehidupan mahasiswa tak lagi sesederhana belajar di kampus dan menimba ilmu. Ada dimensi lain yang ikut hadir—tuntutan ekonomi, ekspektasi orang tua, hingga tekanan sosial untuk selalu terlihat “sukses.” Tak sedikit mahasiswa meneguk kopi bukan sekadar untuk menahan kantuk, tetapi untuk menahan cemas.

Kopi menjadi simbol perlawanan terhadap waktu yang terasa terlalu cepat, sekaligus teman setia di tengah malam panjang mengerjakan tugas atau mencari makna diri di antara notifikasi yang tak kunjung berhenti.

Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam lanskap kehidupan kampus. Mahasiswa tumbuh di era yang serba cepat, di mana informasi mengalir tanpa henti dan standar kesuksesan semakin kabur. Media sosial menampilkan potret keberhasilan orang lain seolah tanpa proses.

Akibatnya, banyak mahasiswa merasa tertinggal bahkan sebelum sempat melangkah. Rasa cemas, burnout, dan hilangnya motivasi belajar menjadi realitas yang semakin sering terdengar, namun jarang dibicarakan secara serius.

Ironisnya, sistem pendidikan tinggi kita masih sering menilai mahasiswa dari seberapa cepat mereka lulus, seberapa tinggi IPK mereka, atau seberapa aktif mereka di organisasi. Padahal, di balik angka-angka itu, banyak mahasiswa sedang berjuang melawan kelelahan mental, kebingungan arah hidup, bahkan krisis eksistensi yang tak kasatmata. Kampus, yang seharusnya menjadi ruang belajar dan tumbuh, kadang justru menjadi sumber tekanan baru.

Sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap kehidupan mahasiswa. Mereka bukan robot akademik yang harus terus berproduksi, melainkan manusia muda yang sedang mencari jati diri. Dunia pendidikan seharusnya memberi ruang bagi mereka untuk bernapas, berefleksi, dan tumbuh sesuai ritme masing-masing. Kesehatan mental harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari keberhasilan akademik.

Kopi, tugas, dan kecemasan hanyalah simbol dari realitas yang lebih dalam—tentang generasi muda yang mencoba bertahan di dunia yang terus bergerak cepat. Mereka tidak butuh sekadar motivasi kosong, tetapi empati, pemahaman, dan sistem pendidikan yang lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, yang kita harapkan bukan hanya mahasiswa yang lulus dengan predikat cum laude, tapi manusia muda yang mampu berdiri teguh, berpikir jernih, dan tetap waras di tengah badai zaman.